国家卫生健康委员会在《“十四五” 国民健康规划》中明确提出 “加强骨骼肌肉系统疾病综合防治,推动从单一病灶治疗向整体功能康复转变”,而《“十四五” 全民医疗保障规划》作为医疗保障领域的纲领性文件,更进一步从制度层面夯实治疗理念革新的基础 —— 其明确提出 “坚持中西医并重,推动中西医协同防治慢性病”,这一要求绝非简单的诊疗模式倡导,而是针对我国慢性病高发态势给出的系统性解决方案,既为医疗实践提供了方向指引,更深刻揭示了慢性病治疗需突破局部病灶局限、构建全身调理思维的核心逻辑。

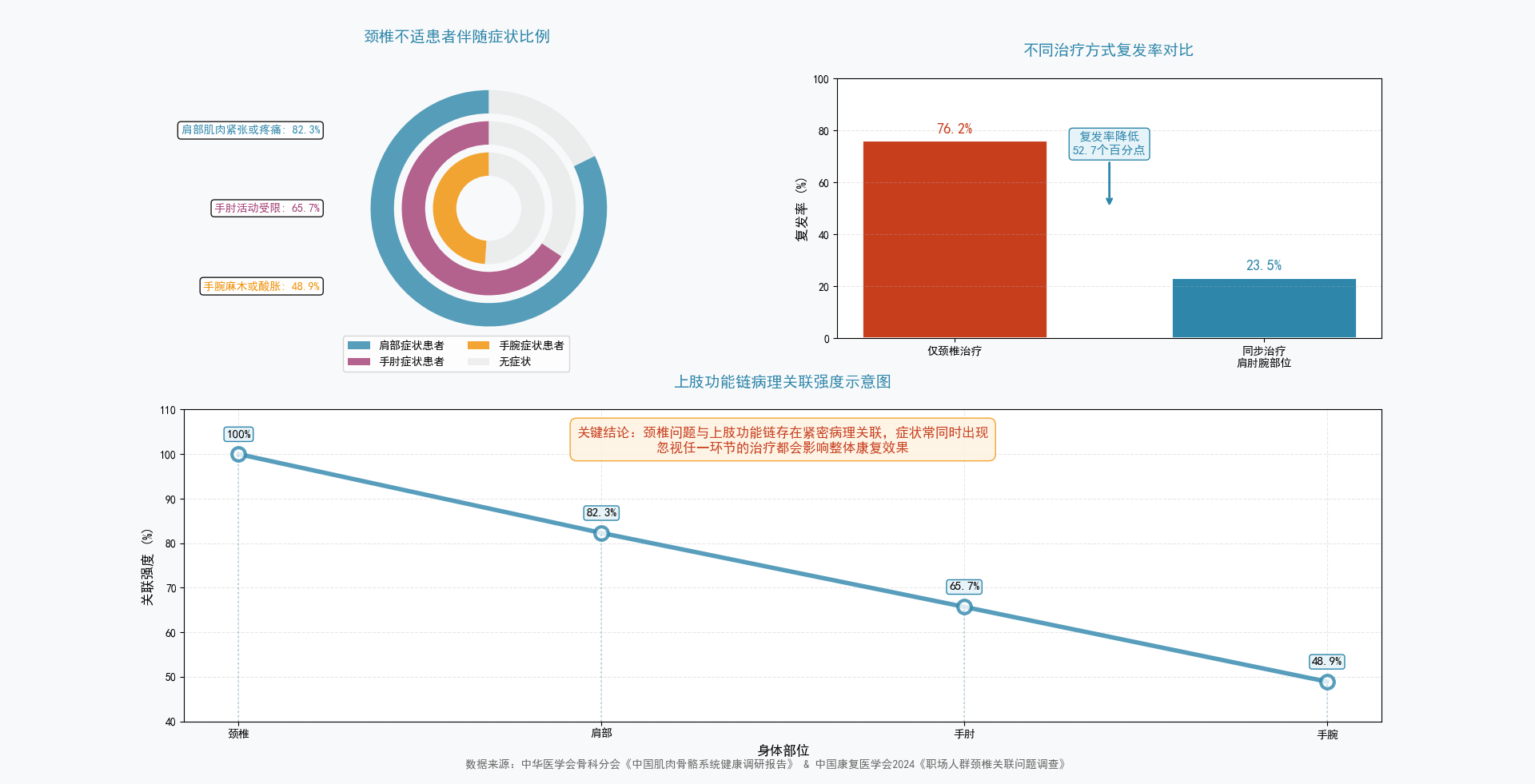

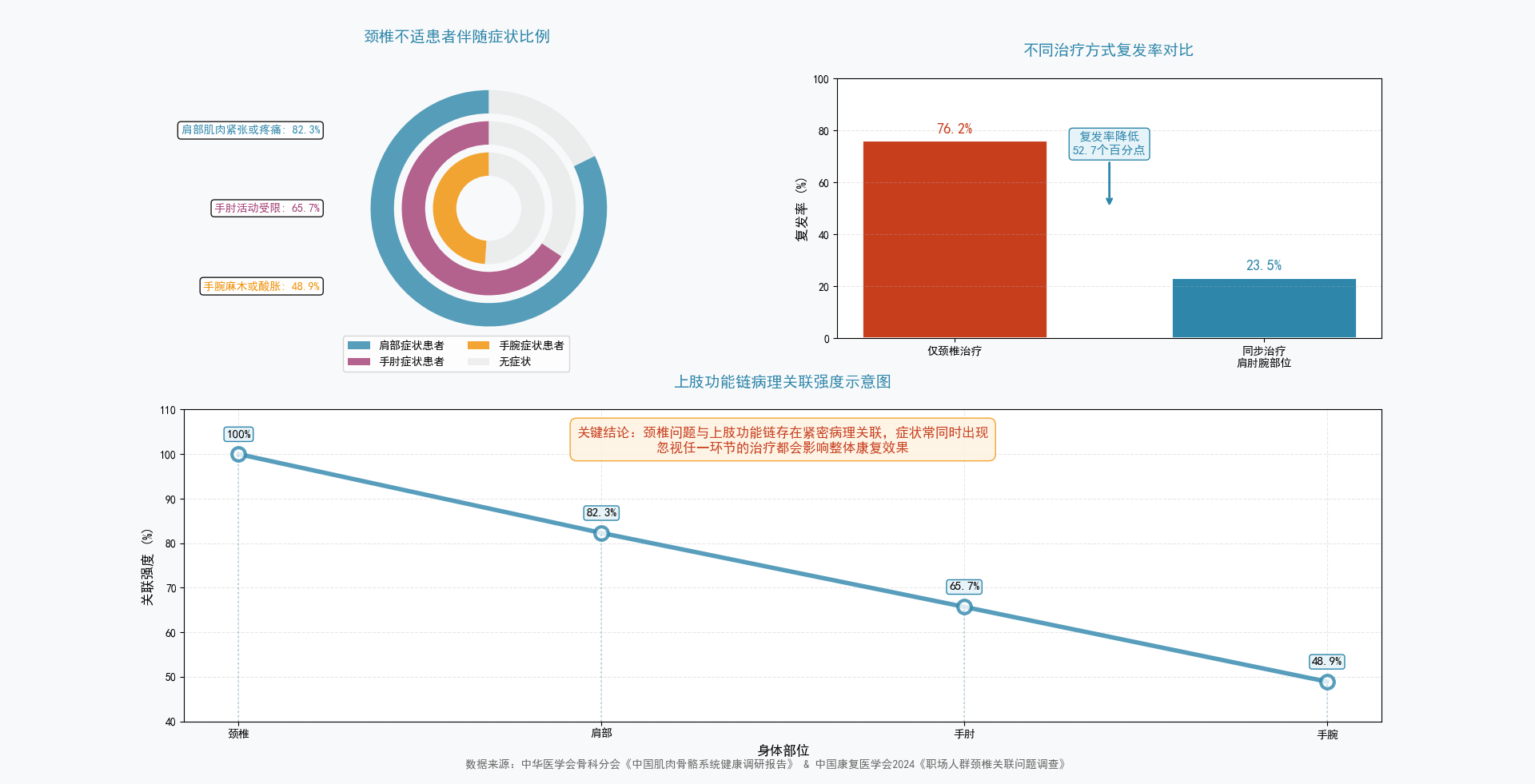

中华医学会骨科分会发布的《中国肌肉骨骼系统健康调研报告》显示,我国颈椎不适患者中,82.3% 存在肩部肌肉紧张或疼痛症状,65.7% 伴随手肘活动受限,48.9% 出现手腕麻木或酸胀;而中国康复医学会 2024 年《职场人群颈椎关联问题调查》进一步指出,长期低头办公人群中,仅针对颈椎治疗的患者复发率高达 76.2%,远高于同步治疗肩肘腕部位患者的 23.5%。这些数据清晰表明,颈椎问题并非孤立存在,其与肩、手肘、手腕形成的 “上肢功能链” 存在紧密病理关联,忽视任一环节的治疗都会影响整体康复效果。

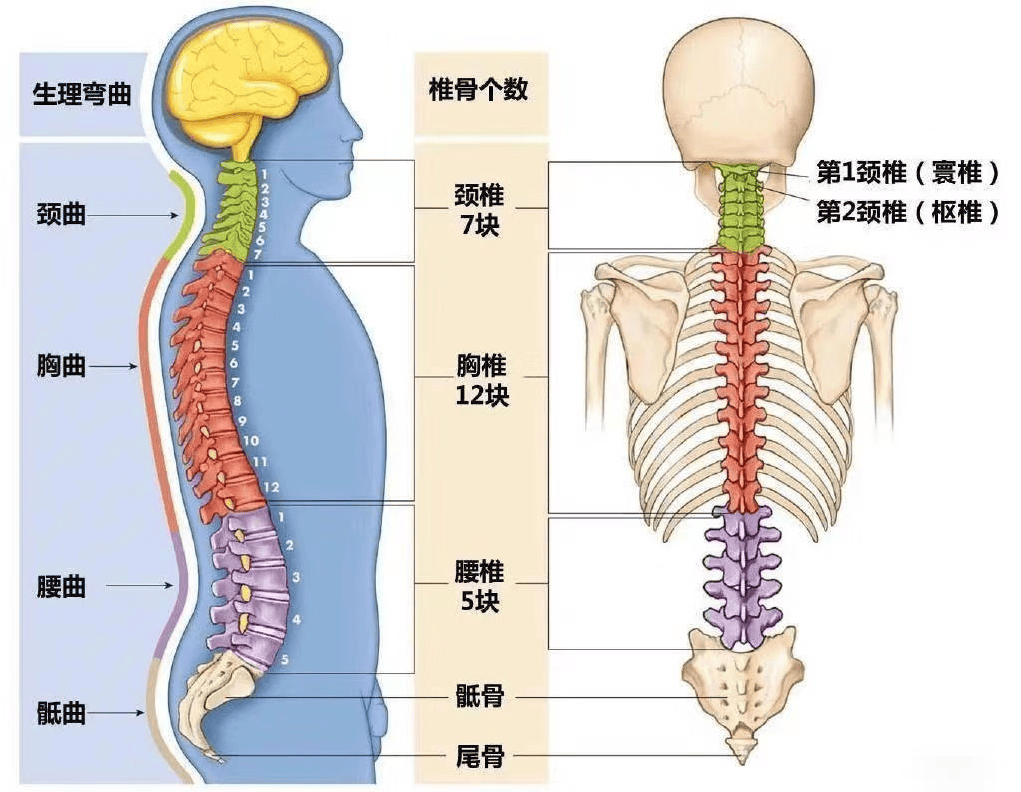

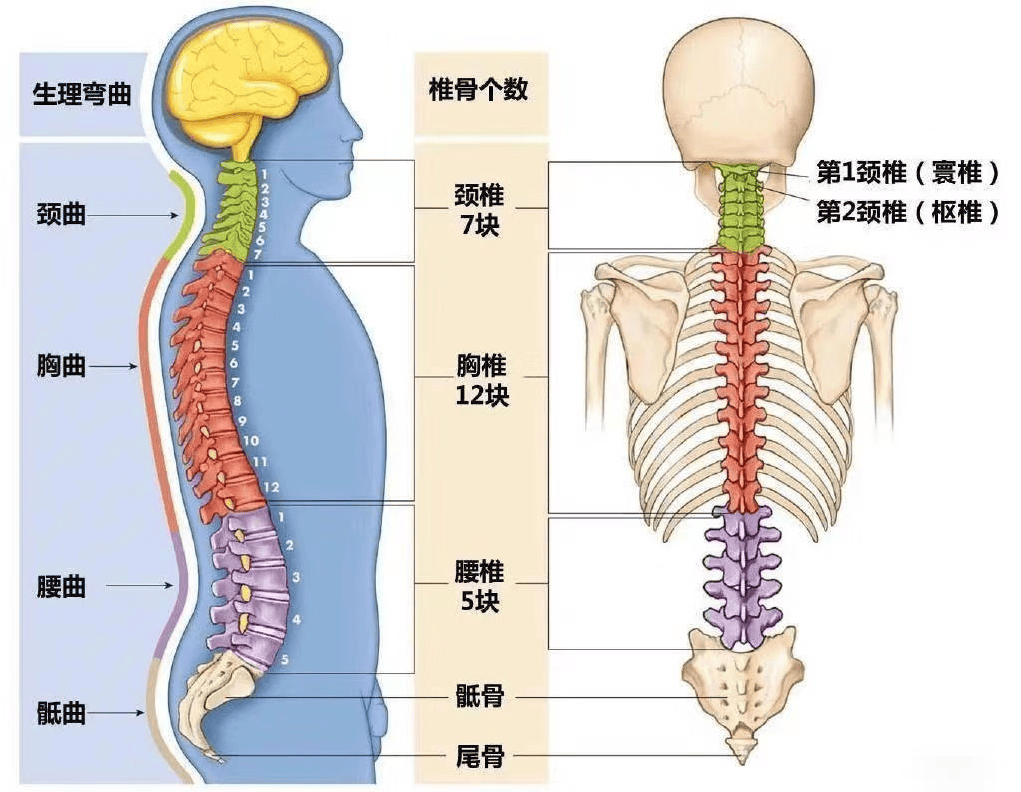

颈椎犹如人体上半身的 “通信枢纽” 与 “动力中转站”。其与上肢的神经传导通路及肌肉张力链紧密相连,形成了一个牵一发而动全身的复杂系统。

- 神经传导:颈椎通过神经根与上肢构建起高效的神经传导网络。其中,颈椎 C4-C5 神经根支配着肩部三角肌,该肌肉作为肩部外展的关键肌群,一旦 C4-C5 神经根受压,患者不仅会出现肩部无力感,还可能在抬臂动作时出现疼痛;C5-C6 神经根关联手肘肱二头肌,此肌肉负责前臂的屈曲,当其对应的神经根受刺激,手肘外侧常出现放射性疼痛,且在屈肘动作时痛感加剧;C6-C7 神经根则延伸至手腕桡侧肌群,这些肌群对于抓握、伸展等精细动作至关重要,一旦神经根受损,手腕麻木、握力下降等症状便会接踵而至。

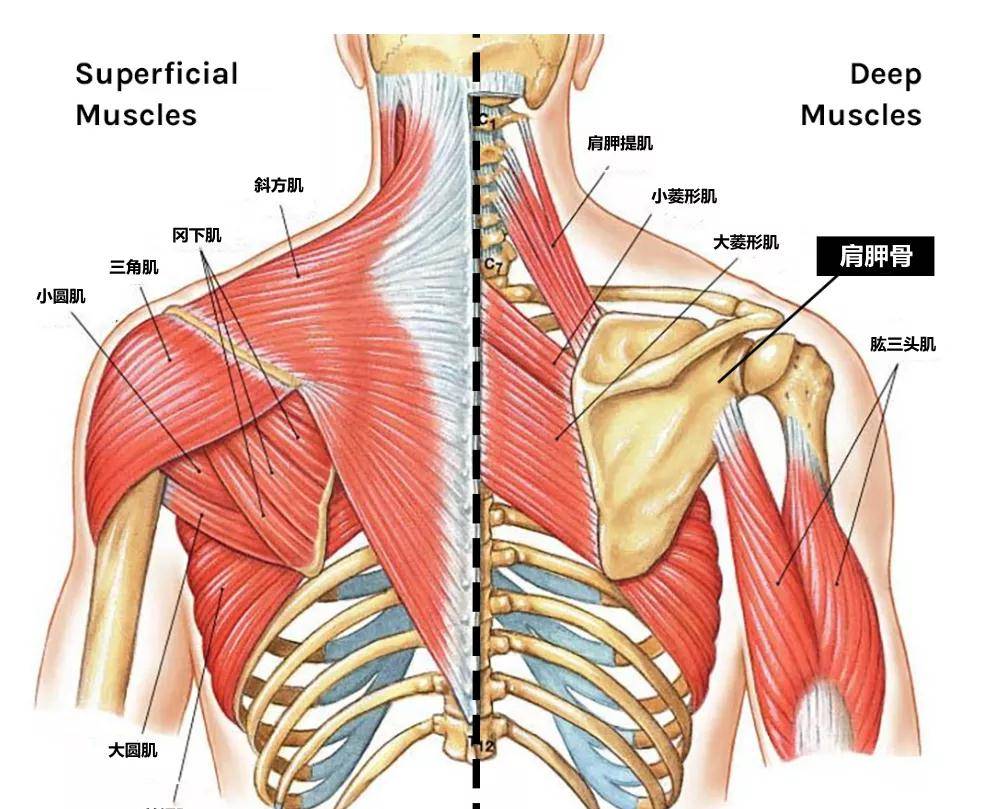

- 协同运作:颈椎并非孤立存在,其周围的斜方肌、胸锁乳突肌与肩部冈上肌、手肘肱三头肌、手腕屈肌共同构成连续的 “肌肉张力链”。斜方肌作为上背部和颈部的重要肌群,起着维持头颈部姿势和稳定肩胛骨的作用;胸锁乳突肌则参与头部的侧屈、旋转等动作。当这些颈部肌肉与肩部冈上肌、手肘肱三头肌、手腕屈肌协同工作时,人体才能完成流畅的上肢动作。

在长期低头办公、过度使用电子设备等不良姿势的影响下,颈椎极易出现椎间盘突出或肌肉劳损。此时,这种病理变化会通过两种路径引发关联部位问题:

- 神经压迫:当颈椎椎间盘突出压迫神经根时,首当其冲的便是上肢感觉系统。以 C6 神经根受压为例,患者往往会感受到手肘外侧的灼痛,这种疼痛会沿着神经传导路径向手腕延伸,导致手腕麻木、感觉迟钝,严重影响手部的正常功能。

- 张力失衡:颈椎后侧肌肉紧张会打破 “肌肉张力链” 的平衡。颈部肌肉的持续紧张会牵拉肩部前伸,改变肩关节的正常位置,进而导致手肘出现代偿性弯曲,以维持上肢的力学平衡。长期的代偿作用会使手腕处于过度伸展状态,增加手腕屈肌和腱鞘的压力,最终引发手腕腱鞘炎。如此一来,便形成了 “颈椎僵硬 - 肩痛 - 手肘劳损 - 手腕腱鞘炎” 的恶性循环。

鹊兄古法铜壶技术,采用中西医技术结合,拥有国家二类医疗器械认证,主要运用“ 电、磁、热、水 ”四种自然原理,将传统中医的针灸、刮痧、拔罐、推拿、按摩、热敷、正骨、砭石,八大疗法与现代低频电脉冲技术结合,通过仪器的垂直靶向性渗透,将热渗透到皮下深层组织中,以热引寒,热进寒出,通过铜壶的高渗透性,直达病灶点解决身体的炎症痛症,促进血液循环,加速身体的新陈代谢,调节全身的经络,通过低频电流刺激肌肉收缩,可增强肌肉力量,改善肌肉血液循环,缓解肌肉萎缩,同时抑制疼痛信号的传导,达到镇痛效果。

真正有效的治疗,需跳出 “头痛医头” 的局部思维,既要以西医精准评估也要靠中医辨证施治疏通经络、调理体质,化解痰湿瘀堵的内在症结。唯有将局部干预与全身调理相结合,从 “治包” 转向 “调全身”,才能既降低复发率,又改善关联症状,最终实现由表及里的健康改善 —— 这既是对中西医协同理念的实践,更是对现代健康管理 “整体观” 的呼应。